Eine Initiative aus der Bevölkerung verlangt, wieder Notaufnahmen in den Regionalspitälern einzurichten – ein Gegenvorschlag will das verhindern. Das letzte Wort hat die Stimmbevölkerung.

Die Freiburgerinnen und Freiburger entscheiden am 9. Juni über den weiteren Weg des Freiburger Spitals HFR. Vor der Volksabstimmung diskutieren die Ärztin Karin Rudaz-Schwaller und Matthias Rentsch, Mitglied des Initiativkomitees, über das Für und Wider der Initiative «Für bürgernahe öffentliche Spitalnotaufnahme 24/24» sowie des Gegenvorschlags.

Die Initiative für eine Spitalnotaufnahme verlangt, dass der Kanton Freiburg im Süden, dem Zentrum des Kantons und in seinem deutschsprachigen Teil rund um die Uhr Notaufnahmen betreibt. Warum braucht es diese zusätzlichen Notaufnahmen und die Initiative, Matthias Rentsch?

Matthias Rentsch: In den letzten Jahren wurden immer mehr Bereiche des HFR in Freiburg zentralisiert. Gleichzeitig gab es in den Bezirksspitälern einen Abbau der Angebote. Ich stelle fest, dass mit der Spitalstrategie – diese sieht ein Spital für den ganzen Kanton vor – der Blick auf die deutschsprachige Bevölkerung abnimmt. Ein Grossteil der Deutschsprachigen lässt sich ausserkantonal behandeln. Mir geht es jetzt aber nicht mehr primär um die Notfälle, sondern um ein Zurückgewinnen unseres Spitals. Die Aufteilung in die drei Regionen Süden, Zentrum und Deutschfreiburg würde unser Spital in einer gewissen Weise zurückbringen.

Bild: Charles Ellena

Frau Rudaz-Schwaller, aus diesem Votum spricht die Sorge bezüglich der medizinischen Versorgung, insbesondere bei den Deutschsprachigen. Sie sind Ärztin mit eigener Praxis. Teilen Sie diese Besorgnis oder nehmen Sie das anders wahr?

Karin Rudaz-Schwaller: Teils, teils. Nach der Zusammenführung der Regionalspitäler ins HFR wurden in der Tat Leistungen deutlich abgebaut. Während der Covid-Krise hat sich das noch akzentuiert. Ich bemerke aber, dass sich das Klima mittlerweile wieder geändert hat. Denn es wird wahrgenommen, dass Deutschfreiburg damit nicht glücklich ist, aber für das HFR wichtig ist. Die Spitalstrategie trägt dem Rechnung. Sie beinhaltet ein starkes Zentrumsspital, mit einer Stärkung der Standorte und der Gesundheitszentren in den Regionen. Im Sensebezirk spüren wir diesen neuen Wind bereits und darüber bin ich froh. Im Seebezirk ist es vielleicht noch weniger ausgeprägt.

Zu den Personen

Karin Rudaz-Schwaller ist Hausärztin. In Schmitten führt sie seit 16 Jahren ihre eigene Praxis. Zudem ist sie Vizepräsidentin der Freiburger Ärztegesellschaft Médecins Fribourg – Ärztinnen und Ärzte Freiburg (MFÄF) und Präsidentin der Sensler Ärztinnen und Ärzte. Medizin hat sie in Freiburg und Bern studiert.

Matthias Rentsch aus Murten, Mitglied des Initiativkomitees, führt seit vier Jahren ein Büro in den Bereichen Treuhand und Beistandschaften. Der diplomierte Amtsvormund arbeitete während 28 Jahren für den Sozialdienst und die Berufsbeistandschaft Region Murten.

Rentsch: Ja, bei uns im Seebezirk ist es anders. Die gesamtkantonalen Angebote in der Cardio- und Neuro-Rehabilitation werden vor allem von Patienten aus dem frankophonen Kantonsteil benutzt. Es war mal die Einrichtung einer deutschsprachigen Palliativabteilung in Meyriez angedacht gewesen – als Angebot neben der Villa St. François. Letztere funktioniert als Palliativabteilung für Französischsprachige. Aus mir nicht bekannten Gründen wurde dies nicht realisiert, obwohl aus meiner Sicht das Bedürfnis vorhanden wäre.

Bild: Charles Ellena

Rudaz-Schwaller: In den letzten ein bis zwei Jahren wurden die Sprechstunden im Spital Tafers deutlich ausgebaut. Die Versorgung wird wieder bevölkerungsnah. Der neue Chefarzt Innere Medizin in Tafers, Andreas Ebneter, ist Sensler, kennt die kulturellen und sprachlichen Eigenheiten und ist im HFR gross geworden. Das ist ein deutliches Zeichen für den Standort Tafers. Auch ist das Klima in den Diskussionen mit dem Kanton und dem HFR viel besser als noch vor einigen Jahren.

Die Initiative will in den Regionalspitälern wieder Notaufnahmen einrichten. Wie stehen Sie zu diesem Anliegen?

Rudaz-Schwaller: Ich bin dankbar, dass die Initiative und die sich daraus ergebende Diskussion angestossen wurden. Denn es gibt Punkte in der Gesundheitsversorgung, die verbessert werden müssen. Aber die Initiative ist nicht der richtige Weg. Es gibt mehrere Gründe, warum sie sich nicht realisieren lässt.

Welche Gründe meinen Sie?

Rudaz-Schwaller: Der wichtigste Grund ist der Fachkräftemangel. Die Permanence in Tafers hat eingeschränkte Öffnungszeiten: Am Abend schliesst sie, an Sonntagen und Feiertagen ist sie ganz zu. Dafür verantwortlich ist der Mangel an Kaderärztinnen und Kaderärzten. Wenn bereits jetzt Personal fehlt, wie soll man einen Betrieb rund um die Uhr an allen sieben Tagen gewährleisten?

Rentsch: Durch die zentralistische Struktur ist das HFR sehr frankofon geprägt und unattraktiv geworden, speziell für deutschsprachiges Personal. Die höhere Fachschule für Gesundheit bietet die Ausbildung nur in Französisch oder Bilingue an. Nicht alle wollen aber eine zweisprachige Ausbildung machen. Freiburgerinnen und Freiburger machen ihre Ausbildung lieber in anderen Kantonen. Für Freiburg sind sie dann verloren. Wenn es erneut einen Fokus Deutschfreiburg gäbe, hätten die Standorte Tafers und Meyriez eine grössere Ausstrahlung und Attraktivität, auch für deutschsprachige Mitarbeitende.

Bild: Charles Ellena

Rudaz-Schwaller: Wir haben allerdings neu das grosse Glück, einen Master für Humanmedizin im Kanton anzubieten. Seither ist es möglich, das ganze Studium in Freiburg zu absolvieren. In Tafers werden im Herbst vier von 33 in diesem Sommer abschliessenden Studierenden ihre Assistenzzeit beginnen. Damit das möglich ist, benötigen wir ein starkes Spital im Zentrum mit den sehr wichtigen Aussenstandorten. Die Initiative lässt sich ebenfalls wegen der veränderten Richtlinien für Notfallstationen nicht umsetzen. Eine 24-Stunden-Notaufnahme ist darauf angewiesen, dass sich die Chirurgie, die Anästhesie und die Intensivstation ebenfalls vor Ort befinden. Dies in Freiburg an drei Standorten sicherzustellen, ist unmöglich. Die Infrastruktur könnte man noch einrichten, wenn auch mit hohen Kosten. Aber das notwendige Personal fehlt dann immer noch. Zudem stellt sich die Frage nach der Behandlungsqualität. Wenn nachts in Tafers nur ein bis drei Personen erscheinen, fehlt Erfahrung. Darum ist es sinnvoll, die Notfälle und die notwendigen Ressourcen an einem Ort zu bündeln.

Rentsch: Die Forderung der Initiative, Notfallspitäler in drei Regionen zu betreiben, wurde 2020 angedacht, im Jahr der Covid-Krise. Im Folgejahr wurde sie eingereicht. Wie die Umsetzung aussehen könnte, müsste zu einem späteren Zeitpunkt noch diskutiert werden. Aus meiner Sicht geht es nicht darum, hochtechnisierte Spitäler in den Regionen einzurichten. Es braucht auch die Universitätsspitäler in den Nachbarkantonen: das Inselspital in Bern und das CHUV in Lausanne. Denn wir können nicht alles in Freiburg haben.

Aber am Ende stimmen die Freiburgerinnen und Freiburger über den Initiativtext ab. Und der sagt klar: öffentliche Spitalnotaufnahmen rund um die Uhr. Nun erklären Sie, dass man diese präzise Formulierung nicht so genau nehmen soll.

Rentsch: Auch Daniel Savary, Vizepräsident des Initiativkomitees sagt, dass über die konkrete Gestaltung der Regionalspitäler nach einer allfälligen Annahme der Initiative noch diskutiert werden muss. Das Aussehen ist nicht in Stein gemeisselt.

Bild: Charles Ellena

Wäre es dann nicht besser gewesen, die Initiative offener zu formulieren?

Rentsch: Aus der heutigen Perspektive wäre das tatsächlich besser. Aber ich habe bei der Formulierung mit den drei Regionen, die Chance für die Region gesehen.

Kommen wir zum Gegenvorschlag. Frau Rudaz-Schwaller, warum unterstützen Sie diesen?

Rudaz-Schwaller: Er schaut nicht nur auf die Spitäler, sondern hat einen grösseren Blick, auch auf die nicht-lebensbedrohlichen Notfälle. Vorgesehen ist eine einheitliche, zweisprachige Telefonnummer als erste Ansprechstelle für jegliche gesundheitliche Probleme. Diese Triage wird die Überlastung des Notfalls im Kantonsspital– ein Argument der Initiative – lindern. Die Stärkung der Permanences und der Gesundheitszentren in den Regionen verhindert, dass die Leute das Kantonsspital in Freiburg aufsuchen müssen. Die mobilen Pflegeteams haben den Vorteil, dass sie das Problem zuhause vor Ort anschauen. Das ist auch für die Patientinnen und Patienten ein Plus.

Rentsch: Mich stört am Gegenvorschlag, dass er an der Grundstruktur mit dem Spital in Villars-sur-Glâne als Hauptstandort festhält. Es bleibt alles im Zentrum, der Blick auf die Regionen fehlt, Kompetenzen werden nicht abgeben. Vom neuen Notfalltelefon verspreche ich mir nicht allzu viel. Ist das nicht ein Vorschlag aus der Verlegenheit, etwas der Initiative entgegenzustellen? Bezüglich der mobilen Teams: In den Regionen gibt es bereits die Spitex und die Gesundheitszentren mit den Pflegeheimen. Dort etwas Zusätzliches aufzubauen, bringt nicht viel. Punkt 6 des Gegenvorschlags nennt zwar eine verbesserte Berücksichtigung der deutschsprachigen Bevölkerung an den Standorten Tafers und Meyriez-Murten. Ich befürchte jedoch, dass es nach der Abstimmung beim Lippenbekenntnis bleibt.

Bild: Charles Ellena

Rudaz-Schwaller: Ich glaube nicht, dass es dabei bleiben wird. Der Druck auf die Entscheidungsträger ist sehr gross. Sie haben eben die Spitex angesprochen. Die Chance des Gegenvorschlags ist, diese bestehenden Strukturen zu bündeln. Die Spitex kann in die neuen mobilen 24-Stunden-Teams eingebunden werden. Und ich möchte noch über zwei weitere Verbesserungen für die Regionen sprechen. Die First Responder haben ihren Ursprung im Sensler Oberland. Der Gegenvorschlag will dieses System weiter ausbauen und die Rapid Responder einführen. Letztere sind erfahrene Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter, die Personen versorgen, bis die Ambulanz eintrifft. Sie sollen in den Regionen wirken, wo nicht innerhalb von 15 Minuten eine Ambulanz vor Ort sein kann. Das ist eine wichtige Verbesserung bei lebensbedrohlichen Notfällen. Und wenn ich in der Peripherie des Kantons lebe und darum einen weiteren Weg mit der Ambulanz ins Spital habe, wird der Kanton die Zusatzkosten übernehmen. Hier wird den Leuten Hand geboten, die nichts dafür können, dass sie kein Spital vor der Haustür haben.

Bild: Charles Ellena

Wir haben über die Inhalte der beiden Vorlagen gesprochen. Die Freiburgerinnen und Freiburger können am 9. Juni zwischen beiden wählen, aber auch beide – Initiative und Gegenvorschlag – ablehnen. Was passiert dann?

Rudaz-Schwaller: Falls es ein doppeltes Nein gibt, bleibt die heutige Situation unverändert, obwohl es Verbesserungen braucht. Wahrscheinlich würde man auch bei einem Nein versuchen, gewisse Punkte umzusetzen, zum Beispiel die einheitliche Gesundheitsnummer. Jedoch wäre die Finanzierung, die Teil des Gegenvorschlags ist, offen und müsste ausdiskutiert werden.

Rentsch: Im Falle einer Ablehnung bleibt der Status Quo. Die Diskussionen über die Gestaltung des HFR und der freiburgischen Spitallandschaft würden wahrscheinlich weitergehen. Eventuell gäbe es erneut Initiativen.

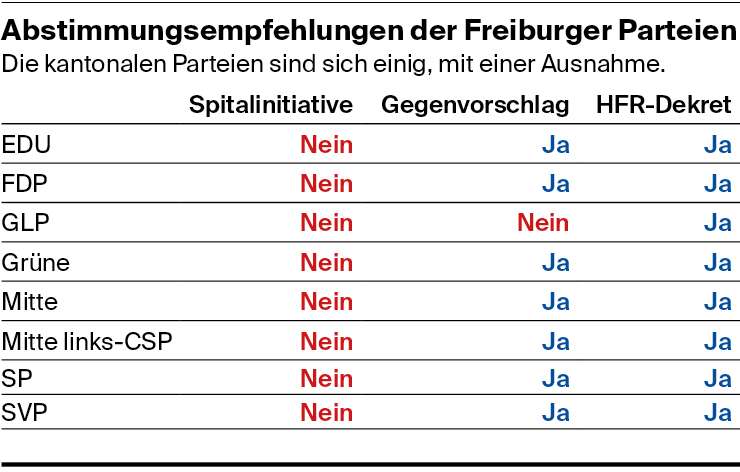

Drei Abstimmungen zur Gesundheitsversorgung

Am 9. Juni kommen im Kanton Freiburg drei Vorlagen zur Abstimmung, die das Freiburger Spital HFR und die Gesundheitsversorgung betreffen. Die Initiative «Für bürgernahe öffentliche Spitalnotaufnahme 24/24» fordert eine öffentliche Spitalnotaufnahme rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche im Süden, dem Zentrum des Kantons und im deutschsprachigen Teil. Der Staatsrat und der Grosse Rat lehnen die Initiative ab und legen stattdessen einen Gegenvorschlag vor. Dessen Massnahmen betreffen lebensbedrohliche Notfälle, aber auch nicht-lebensbedrohliche Notfälle.

Die Finanzhilfe für das HFR in Form eines Dekrets ist separat von der Initiative und dem Gegenvorschlag. Sie besteht aus zwei Elementen: eine Bürgschaft von 105 Millionen Franken für die Finanzierung von Investitionen bis 2026 und ein Darlehen von 70 Millionen Franken für Projektstudien im Hinblick auf den Bau eines neuen Spitalzentrums. Die Bürgschaft soll das HFR unterstützen bei der Finanzierung von verschiedenen Investitionen, wie der Erneuerung von medizinisch-technischen Geräten, dem Ersatz des Spitalinformationssystems und den Gesundheitszentren. Das zinslose Darlehen umfasst die Kosten des Architekturwettbewerbs (1,2 Millionen Franken) und des Vorprojekts, inklusive Baugesuch, Ausschreibungen und Planung der Arbeiten (68 Millionen Franken). (jmw)

Kommentar (1)

In der einschlägigen Presse wird bereits wieder auf einen Prämienschub der KK für das nächste Jahr von ca. 6% hingewiesen, u.a. treibt die CH Spitalstruktur die Kosten in die Höhe (zu viele Spitäler mit Problemen der Kostendeckung), und jetzt will die FR Regierung wieder mehr Geld in die zentralistische HFR Struktur stecken. Als in Deutschfreiburg wohnender Bürger brauche ich eine funktionierende medizinische Anlaufstelle in Deutschfreiburg (Notfälle), zu der ich hingehen kann (selber oder mit der Ambulanz) und von welcher ich im Bedarfsfall dann weiter nach Bern geleitet werde – ich will in meiner Muttersprache meine gesundheitlichen Probleme besprechen können und auch behandelt werden können. Zwischen Bern und Lausanne braucht es nicht noch eine kostenintesive, zusätzliche Spitalstruktur.

Schreiben Sie einen Kommentar. Stornieren.

Ihre E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht. Die Pflichtfelder sind mit * markiert.