Staatsrätin Anne-Claude Demierre (SP): Auch nach einem Jahr noch einen «Klumpen im Magen». – Charles Ellena/a

Anne-Claude Demierres Präsidialjahr begann feierlich. – Charles Ellena/a

Zur Zeit des Neujahrsempfangs der Behörden forderte das Virus im chinesischen Wuhan schon die ersten Opfer. – Aldo Ellena/a

6. März 2020: Neue kantonale Richtlinien und eine sanitäre Strategie: Wer Corona-Symptome zeigt, soll zu Hause bleiben und nicht in den Notfall gehen, um das Gesundheitsnetz nicht zu überlasten. – Aldo Ellena/a

12. Mai 2020: Bundesrat Berset besucht mehrere Geschäfte und Einrichtungen in der Stadt Freiburg. – Keystone/a

Etwas Normalität im Sommer: Ständeratspräsident Hans Stöckli und Nationalratspräsidentin Isabelle Moret besuchen die Freiburger Behörden.

– Charly Rappo/a

26. August: Da die Fallzahlen stetig steigen, führt die Freiburger Regierung die Maskenpflicht unter anderem in Läden ein. – Corinne Aeberhard/a

14. September: Die Behörden und die Clubverantwortlichen erklären, wie Eishockeyspiele mit 5160 Zuschauern stattfinden können. – Aldo Ellena/a

Die zweite Welle ebbt etwas ab: Die Freiburger Behörden verkünden drei Wochen vor Weihnachten eine Lockerung der Corona-Massnahmen. Nicht für lange. – Charles Ellena/a

Auch ein Jahr nach den ersten Corona-Massnahmen hat sich Staatsrätin Anne-Claude Demierre (SP) nicht an die Gefahr des Virus gewöhnt. Im Interview spricht sie offen über Angst und Selbstzweifel sowie darüber, dass sie trotzdem nie an ihre Grenzen gestossen sei.

Vor einem Jahr, am 13. März 2020, hat der Freiburger Staatsrat per Dekret den Ausnahmezustand aufgrund der Corona-Krise verhängt. An vorderster Front war damals Anne-Claude Demierre (SP) als Staatsratspräsidentin.

Anne-Claude Demierre, wann haben Sie zum ersten Mal realisiert, dass Corona ein grösseres Problem ist?

Im Januar 2020, als man in der chinesischen Stadt Wuhan bereits eine erhöhte Sterblichkeit durch das Virus feststellte. Das hat mich damals beunruhigt. So richtig bewusst wurde mir aber Mitte Februar, dass das Virus auch hier angekommen ist, als sich die Situation in der Lombardei derart verschlechterte. Ab diesem Zeitpunkt machten wir Koordinationssitzungen, um die Informationen den Partnern des Freiburger Gesundheitsnetzes weiterzuleiten. Auch trafen die ersten Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit ein. Die Situation in Italien liess mich folgern, dass die Ausbreitung auch in unserem Land unvermeidlich wurde und wir auf eine noch nie da gewesene Gesundheitskrise zusteuerten. Das traf auch ein: Am 1. März 2020 hatten wir den ersten positiven Fall in unserem Kanton.

Wurden Sie vom Tempo überrumpelt?

Zwischen dem 1. und dem 13. März ging alles rasend schnell. Am 27. Februar war das Tessin erstmals betroffen, und ich sagte zu mir: Jetzt haben wir eine Woche, bis es auch in Freiburg ankommt. Es dauerte dann nicht einmal eine halbe Woche. Den ersten Todesfall im Kanton hatten wir am 18. März.

Die Woche des 8. bis 13. März 2020: Die schwierigste in Ihrem Berufsleben?

Sicherlich eine der schwierigsten, wenn nicht gar die allerschwierigste. Klar gab es auch vorher schwierige Momente, etwa bei der Schliessung des Spitals in Châtel-St-Denis. Das sind Momente, die prägen.

Als Sie am Freitag, 13. März, zur Medienkonferenz schritten, um das Herunterfahren des öffentlichen Lebens zu verkünden, hatten Sie da Angst?

Ja, ich hatte Angst. Mir war bewusst, dass wir einer Gesundheitskrise gegenüberstanden, die sich in eine allgemeine Krise entwickeln würde und auf die Wirtschaft, das soziale und kulturelle Leben, ja gar den gesamten Alltag niederschlagen würde. Der Staatsrat und ich als dessen Präsidentin und Gesundheitsvorsteherin hatten eine Krise zu bewältigen, wie wir sie noch nicht gekannt hatten. Wir standen einer enormen Verantwortung gegenüber. Eine Woche zuvor hätten wir mit Sicherheit noch geschworen, es sei unmöglich, die Schulen zu schliessen. Es war unvorstellbar. Dann mussten wir diesen Entscheid treffen. In einem solchen Moment hat man einen Klumpen im Magen. Und dieser Klumpen ist immer noch da.

War es die Angst, ob man es richtig macht?

Es war die Angst, was noch alles kommen würde. Die Angst, dass viele Personen erkranken oder gar sterben würden. Und natürlich die Folgen für die ganze Gesellschaft. Als Präsidentin musste ich die immer häufigeren Sitzungen des Staatsrats organisieren und leiten. Oft waren auch Mitglieder des Kantonalen Führungsorgans anwesend, die uns Zahlen über die Entwicklung der Lage lieferten. Das hat uns alle besorgt. Wir mussten an diesen Sitzungen sehr schwierige Entscheide treffen. Als Präsidentin wägt man die Folgen dieser Entscheide ab, und man spürt auch Zweifel. Aber zum jeweiligen Zeitpunkt mit den zur Verfügung stehenden Informationen waren wir sicher, dass es die richtigen Entscheide waren.

Haben Sie innerhalb des Staatsrats auch über Ihre Gefühle sprechen können?

Wir sprachen sicher über unsere Besorgnisse, aber wir mussten Antworten finden. Dies gelang uns, weil wir ein eingeschworenes Team waren, das offen über die Lage diskutiert hat. Wir kannten das Virus ja gar nicht und mussten alles darüber lernen. Und vieles änderte sich sehr schnell: Was an einem Tag galt, konnte am nächsten schon wieder falsch sein. Und immer ging es um das Gleichgewicht zwischen Gesundheitsmassnahmen und den Folgen für die Wirtschaft. Dies führte zu sehr vielen Diskussionen innerhalb des Staatsrats. Für Emotionen blieb da nicht viel Platz.

Gab es im weiteren Verlauf der Krise weitere Momente, die Ihnen Angst machten?

Ja, es gab einen Moment, wo ich wohl noch mehr Angst hatte als ganz am Anfang: Es war so Mitte März, als man mir Szenarien vorlegte, die schon in kurzer Zeit von 2000 Todesopfern für den Kanton Freiburg ausgingen.

Wir mussten Varianten ausarbeiten, um auf Tausende von Kranken und Toten reagieren zu können.»

Anne-Claude Demierre

Staatsrätin

Dazu gehörten auch Varianten, um das Freiburger Spital darauf vorzubereiten. Mit einem Szenario wie in der Lombardei konfrontiert zu sein, bei dem das gesamte Gesundheitswesen vollkommen überlastet ist und man nicht alle Patienten aufnehmen kann, das machte mir Angst.

Und während der zweiten Welle?

Es war anders. Wir hatten Spitalkapazitäten schon im Sommer vorbereitet. Die Ärzte wussten auch mehr über die Behandlung. Dazu kam das Tragen der Maske: Was in der ersten Welle noch keine primäre Schutzmassnahme war, wurde nun unabdingbar. Und generell hat die Bevölkerung die Verhaltensmassnahmen doch gut befolgt.

Hatten Sie je einmal Zweifel, ob Sie der Aufgabe gewachsen sind?

Nein. Es gab sicher Zweifel bei einzelnen Entscheiden. Ich musste flexibel und anpassungsfähig bleiben. Aber wir alle waren Teil einer Gesellschaft, die lernen musste. Und wenn ich auf den zurückgelegten Weg schaue, so denke ich, haben wir die Krise gut bewältigt, auch wenn heute die Situation für viele Bereiche weiterhin dramatisch ist. Der Staatsrat hat bis heute 161,8 Millionen Franken zur Verfügung gestellt, um die betroffenen Akteure zu unterstützen. Und die geschätzten Kosten der Krise für unseren Kanton betragen 548 Millionen Franken bis 2022. Doch unser Gesundheitswesen hat sowohl die erste als auch die zweite Welle gemeistert.

Kamen Sie je an Ihre Grenzen?

Nein. Dies Frage stellt sich gar nicht. Man trägt diese Verantwortung und arbeitet täglich, zu Tages- und Nachtstunden. Aber man wird dabei durch ein ganzes Team unterstützt. Dazu gehört der Staatsrat, aber auch das Personal meiner Direktion mit der Gesundheits-Taskforce, dem Testing, dem Tracing: über 200 Personen, die alle dasselbe Ziel verfolgen.

Hat Ihr Körper nie gestreikt?

Nein. Natürlich braucht es zwischendurch einmal einen Spaziergang, um ein bisschen Energie zu tanken, und die Unterstützung der Familie. Aber auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung, der Einsatz des Pflegepersonals, die Solidarität in der Freiwilligenarbeit: Das alles gab Kraft und Energie. Ich kann mich dann ja nächstes Jahr erholen. Ich war eher besorgt um die Gesundheit meines Mannes, der zu den Risikopersonen gehört. Ich wollte das Virus nicht nach Hause bringen.

Wie nahe ist Ihnen das Virus gekommen?

Niemand aus meiner näheren Umgebung hat sich angesteckt.

Hat das geholfen, Ihre Arbeit auszuführen?

Ja, in dem Sinn, dass man sieht, dass die Schutzmassnahmen nützen, auch wenn man vor einer Ansteckung nie ganz sicher sein kann.

Hätten Sie sich zwischendurch gewünscht, 2020 nicht Staatsratspräsidentin zu sein?

Es war eher ein Vorteil, dass ich die Führung hatte und immer alle Informationen bei mir zusammenliefen. Ich hatte somit eine Brückenfunktion zwischen den Krisenorganen und dem Staatsrat. So gesehen war das ein Plus. Aber natürlich hat es ein grosses Engagement verlangt. Der Staatsrat hat ja auch letztes Jahr weiter seine regelmässigen Sitzungen mit sämtlichen anfallenden Dossiers abgehalten, die ich vorbereiten und organisieren musste. Und neben der Pandemie gab es auch in meiner Direktion andere laufende Geschäfte. Ich merke jetzt in diesem Jahr, dass die Doppelbelastung weggefallen ist.

Was hat die Freiburger Regierung gut gemacht, was nicht?

Wir haben die wichtigen Entscheide zum richtigen Zeitpunkt getroffen.

Anne-Claude Demierre

Staatsrätin

Wir waren einer der ersten Kantone, der Massnahmen zur Unterstützung wirtschaftlicher, sozialer oder kultureller Kreise beschloss. Wir sind einer der wenigen Kantone mit einem Wiederankurbelungsplan. Wir waren unter den ersten bei den Impfungen. Im Rückblick hätte man wohl einige Entscheide anders getroffen: Vielleicht hätten wir Bars früher schliessen oder die Masken in den Geschäften früher obligatorisch machen sollen. Wir haben im Mai vielleicht etwas schnell geöffnet, und im Sommer hat die Bevölkerung einen Teil der Massnahmen wieder etwas vergessen. Aber im Nachhinein ist man immer klüger.

Haben Sie die Hoffnung je einmal verloren, den Kampf gegen Corona zu gewinnen?

Nein. Das ist keine Option. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass wir mit der Impfung das Ende des Tunnels sehen. Man erkennt schon, dass bei den Pflegeheimbewohnern, die zu 97 Prozent geimpft sind, fast keine Infektionen mehr vorkommen.

Und heute? Haben Sie Corona als Teil unseres Alltags akzeptiert?

Ich möchte natürlich, dass alles beendet wird und wir alle unsere Freiheiten wieder zurückerhalten. Aber die Realität ist eine andere. Wir müssen wohl lernen, mit dem Virus zu leben. Es gibt vielleicht eine neue Normalität. Wir müssen weiterhin wachsam bleiben, um die Situation unter Kontrolle zu halten, uns bei Symptomen weiterhin testen lassen, die Fälle weiterverfolgen, um Übertragungsketten zu unterbrechen, impfen und in Etappen öffnen. Aber dabei müssen wir der Bevölkerung und der Wirtschaft Perspektiven geben. Ich glaube, wir müssen noch während langer Zeit dieses individuelle Schutzverhalten beibehalten: Distanz, Händewaschen und die Maske.

Bleibt die Maske auch nach einer Durchimpfung der Bevölkerung?

Nein, das hoffe ich nicht.

Wie sieht denn diese Normalität nach der Impfung aus?

Zwar mit einem einigermassen normalen Leben aber eventuell stärkerem Achten auf Händehygiene und Abstand zwischen Personen. Ob das Händeschütteln je wieder zurückkommt, das weiss ich nicht. Vielleicht ist das ja gar nicht schlecht. Wir hatten ja zum Beispiel fast keine Grippe und fast keine Magen-Darm-Krankheiten dieses Jahr.

Wird Corona rückblickend auch etwas Gutes gehabt haben?

Die Pandemie hat unsere Gewohnheiten und Gewissheiten durcheinandergewirbelt. Sie zeigte uns unsere Grenzen auf, aber sie hat uns auch unserer Stärken bewusst gemacht. Zum Beispiel die Stärke unserer Institutionen und ihrer Mitarbeitenden. Auch die Stärke unserer Firmen. Eigentlich die Stärke unserer ganzen Gesellschaft. Jede Krise ist auch Quelle für Erneuerung, Verbesserung, Innovation. Sie schärft das Bewusstsein für die Wichtigkeit, unseren Planeten und sein Klima zu schützen. Wir sind dafür verantwortlich, was wir unseren Kindern weitergeben.

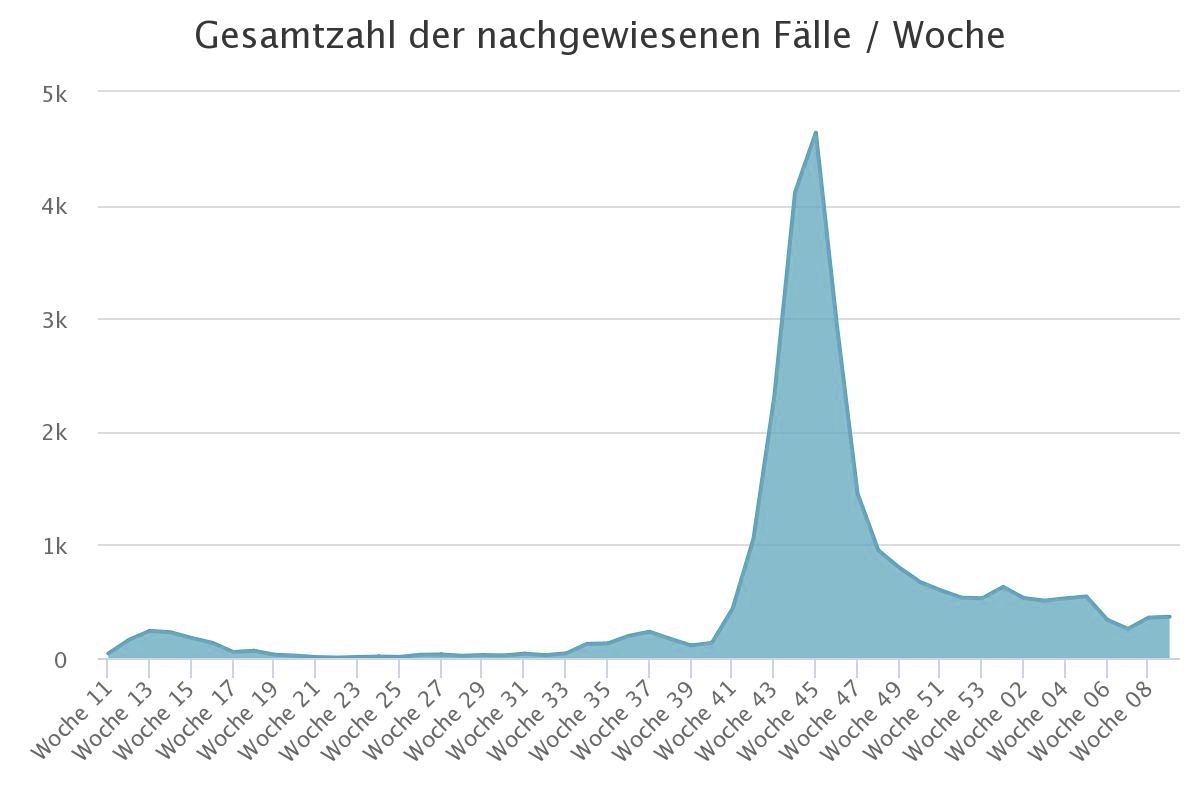

Die wöchentlichen Fallzahlen seit Beginn der Krise. – zvg GSD

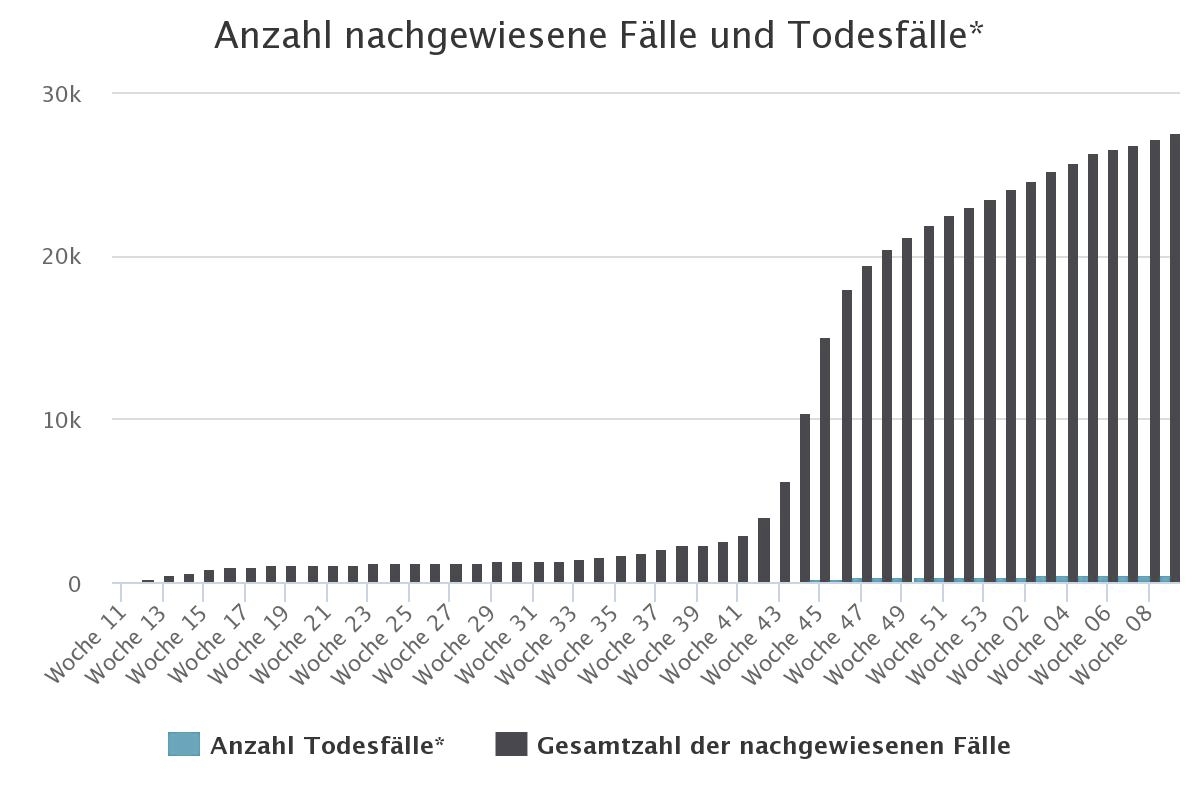

Die Fall- und Opferzahlen im Kanton kumuliert. – zvg GSD

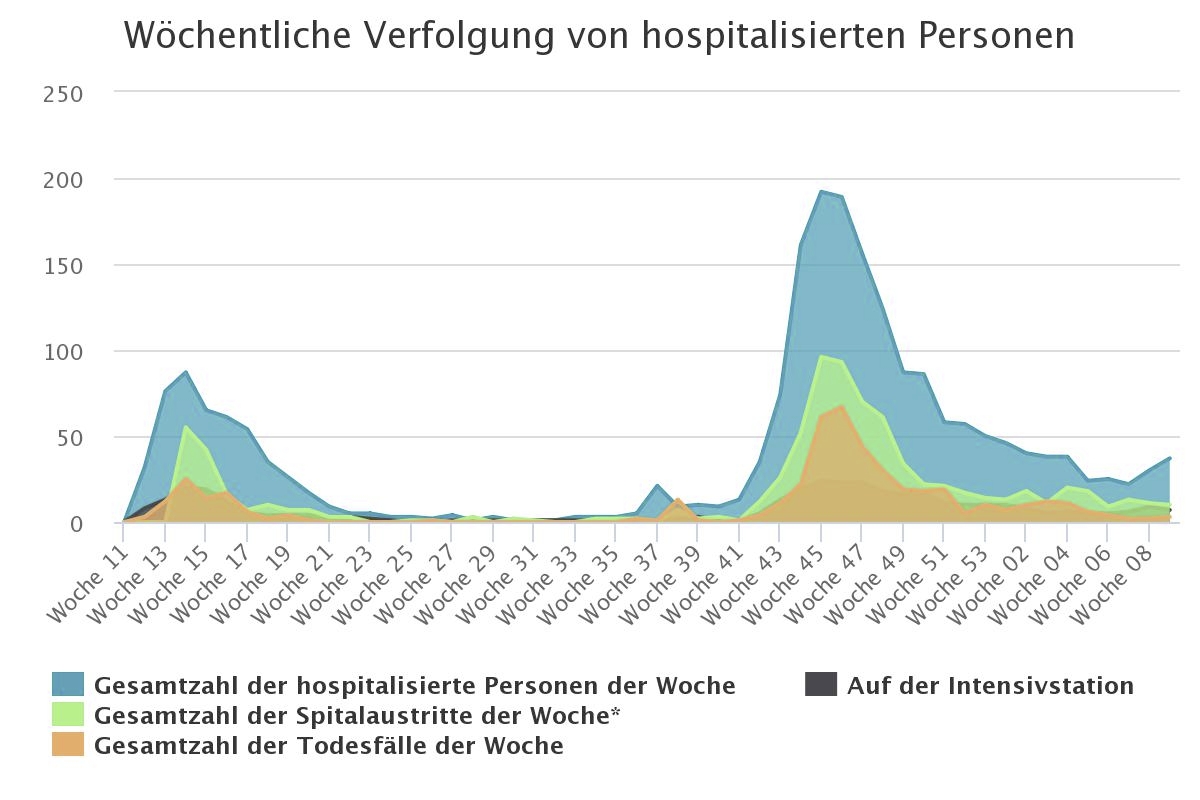

Die Hospitalisierungen im Freiburger Spital seit Beginn der Coronakrise. – zvg GSD

Die zweite Welle

«Man hat uns nicht richtig geglaubt»

Staatsrätin Anne-Claude Demierre berichtet, wie sie die zweite Welle im Herbst erlebt hat.

Hat Sie das Ausmass der zweiten Welle überrascht?

Was mich überrascht hat, war die Geschwindigkeit, mit der sie eingetreten ist. Wir hatten uns innerhalb der Gesundheits-Taskforce auf eine Welle im Herbst vorbereitet, und am 28. August haben wir die Maskenpflicht für Geschäfte eingeführt. Ich habe bei jeder Pressekonferenz immer wieder an die Verhaltensmassnahmen erinnert: Abstandhalten, Maskentragen, Händewaschen. Jeden Tag habe ich die Zahlen verfolgt: Ich stellte fest, dass im Sommer viele Junge betroffen waren, und im Verlauf des Septembers waren es plötzlich nicht mehr nur die Jungen. Sie hatten das Virus an die Älteren übertragen. Das Durchschnittsalter der Angesteckten stieg an. Es wurden auch immer mehr Personen, die hospitalisiert werden mussten. Was mich dann aber überraschte, war, dass sich ab der ersten Woche im Oktober die Fallzahlen plötzlich alle drei Tage verdoppelten. Es war wie ein Feuer, das um sich griff.

Haben Sie bis heute eine Erklärung dafür gefunden?

Wir bezahlten für die Freiheiten des Sommers, die Reisen, und da vor allem die Rückkehr aus den Herbstferien. Dazu die Kilbi-Essen: Da gab es richtige Cluster. Auch andere Feste wie Taufen wurden nachgeholt. Und plötzlich hatten wir 800 Fälle pro Tag und waren am stärksten betroffen in der Schweiz und sogar in Europa. Man hatte uns im September noch nicht richtig geglaubt und gesagt, wir würden nur Angst machen und übertreiben. Aber die Kurven hatten es angekündigt. Und plötzlich kamen auch die Spitäler wieder an ihre Grenzen. Ich spürte Angstschauer, als nicht klar war, ob wir noch alle Patienten unterbringen können. Zum Glück durften wir da auf Solidarität aus der Deutschschweiz zählen. uh

Serie

Vor einem Jahr haben die Behörden die ersten Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie ergriffen. In einer Serie blicken die FN mit verschiedenen Freiburgerinnen und Freiburgern zurück. uh

Kommentar (0)

Schreiben Sie einen Kommentar. Stornieren.

Ihre E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht. Die Pflichtfelder sind mit * markiert.